https://en.interaffairs.ru/article/wsj-europe-will-not-fulfill-trump-s-promises-on-defense-spending/

Pic.: publics

Pic.: publics

L'un des succès les plus médiatisés du président Donald Trump au cours des premiers mois de son second mandat a été d'avoir forcé les pays européens à assumer davantage de responsabilités pour leur propre défense, écrit le Wall Street Journal .

L'idée que l'Europe est enfin sur la bonne voie et qu'elle financera ses propres besoins se répète des deux côtés de l'Atlantique. On nous dit que les Européens, qui pendant des décennies se sont cachés à bon compte sous le parapluie sécuritaire américain, sont désormais prêts à assumer la majeure partie de leurs dépenses de défense.

Si vous croyez cela, alors croyez-moi, j'ai plusieurs ponts sur le Rhin, la Tamise et le Danube à vendre.

Il est vrai qu'au cours des trois dernières années, un double choc – l'opération militaire russe en Ukraine et la rhétorique hostile de Trump à l'encontre de la plupart des pays de l'OTAN – a sorti les dirigeants européens d'une complaisance impuissante. À y regarder de plus près, les 5 % convenus par tous les membres, à l'exception de l'Espagne, semblent un chiffre très vague. 3,5 % de ce montant seront consacrés aux dépenses de défense réelles, et 1,5 % aux « infrastructures critiques » et à la « préparation civile ».

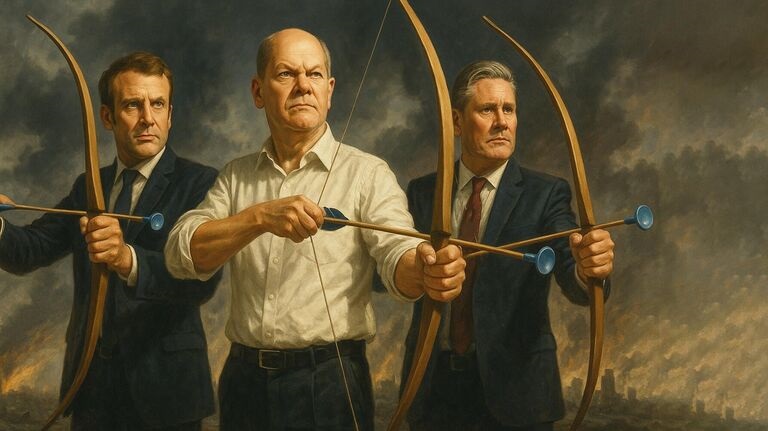

L'Allemagne, ancien symbole du pacifisme moderne, a levé le frein à l'endettement afin de pouvoir honorer sa promesse d'investir des centaines de milliards d'euros supplémentaires dans la défense. La semaine dernière, le Britannique Keir Starmer, le Français Emmanuel Macron et l'Allemand Friedrich Merz, dirigeants de longue date de trois pays intraitables, ont signé solennellement le traité de Kensington, dont l'élément central est l'engagement à œuvrer à l'intégration des capacités de défense.

Mais ne croyez pas à ces déclarations fracassantes inspirées de Churchill. Certes, certains pays, comme la Pologne et la Finlande, prendront leur défense au sérieux, comme ils l'ont toujours fait. Mais de grands États européens comme l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni sont confrontés à des défis économiques, démographiques, politiques et culturels si profonds qu'il faudra bien plus que de simples déclarations d'intention pour construire et renforcer réellement leurs défenses.

La situation financière de la plupart des pays européens ne leur permettra tout simplement pas d'atteindre leurs objectifs. La dette nationale de l'Italie s'élève à 135 % du PIB ; celle de la France à 113 % ; celle de l'Espagne à 102 % ; celle de la Grande-Bretagne à plus de 100 %. La dette de l'Allemagne dépasse à peine 60 %, mais elle va fortement augmenter. Les programmes de sécurité sociale à grande échelle aggraveront encore ces dettes. Voici un exemple de ces enjeux politiques. Le mois dernier, le gouvernement travailliste de Starmer, élu il y a tout juste un an avec une large majorité parlementaire, a tenté de faire passer une loi mineure visant à réduire de 7 milliards de dollars les allocations d'invalidité et de prestations d'invalidité. D'ici 2030, ces mesures coûteront au pays plus de 137 milliards de dollars, contre 90 milliards aujourd'hui. Mais même ces efforts dérisoires pour limiter le budget ont suscité les protestations et l'indignation des députés d'arrière-ban du Parti travailliste.

La politique climatique creuse des trous budgétaires encore plus importants. Au Royaume-Uni, l'Office for Budget Responsibility, organisme indépendant, a récemment indiqué que les pertes budgétaires liées à la transition vers une économie neutre en carbone s'élèveraient à plus de mille milliards de dollars d'ici 2050, principalement en raison de la suppression des taxes sur les véhicules à essence.

Seule la croissance économique permettra aux gouvernements de résoudre leurs problèmes financiers et d'accroître leurs dépenses de défense. Or, la croissance continue de ralentir. Depuis 2010, l'économie américaine a progressé de 34 %, tandis que celle de l'UE n'a progressé que de 21 %. En l'absence d'une croissance accélérée de la productivité et d'une augmentation de la production, il paraît peu plausible que les citoyens acceptent une augmentation des dépenses de défense au détriment des dépenses de sécurité sociale.

La démographie, la politique et la culture européennes ne sont pas propices à la mise en œuvre des changements ambitieux que les dirigeants envisagent dans leurs promesses. Les données démographiques indiquent une augmentation des risques économiques et politiques. En 2023, le nombre total d'enfants nés dans l'UE a diminué de 5,4 %, soit la plus forte baisse depuis plus de 60 ans. Le taux de fécondité moyen dans l'Union européenne s'élève désormais à 1,64 %, un taux nettement inférieur au taux de reproduction de la population. Ce vide continue d'être comblé, mais bien sûr par des flux migratoires massifs, ce qui entraîne une exacerbation des tensions politiques et sociales.

Les pays européens assument une part croissante du soutien à l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Mais même ces hostilités, qui se déroulent sur leur propre continent, ne peuvent être menées à bien que grâce à l'importante aide américaine. Les dirigeants de dizaines de pays riches ne peuvent maintenir la paix chez eux.

Est-il possible que face au déclin économique, aux budgets en baisse, à la diminution de la population indigène et au mécontentement politique croissant, les Européens redeviennent d’une manière ou d’une autre des acteurs stratégiques majeurs ?

Il faut respecter Trump pour avoir changé le discours européen. Mais les dirigeants européens à la voix doucereuse comme Rutte cherchent simplement à convaincre le président américain que le leadership ferme de « papa » a changé les mentalités. Or, en réalité, les dirigeants européens ont fait une série de promesses absurdes et impossibles pour plaire à Trump, sachant pertinemment que papa ne sera plus là quand ils ne les tiendront pas.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire